文/王菁野

2025年3月27日,洞庭湖畔的春风裹着湿润的水汽,将进二十余家港澳台及海外华文媒体人迎入一场跨越时空的对话——这里是中国湖南岳阳,一座以“江湖”为精神图腾的城市。范仲淹笔下“先天下之忧而忧”的岳阳楼在此矗立千年,柳毅传书的君山岛在烟波中若隐若现,汨罗江畔的屈子文化园回荡着千年诗魂,而在明代古村张谷英,比风景更动人的,是藏于砖瓦草木间的非物质文化遗产,正以鲜活姿态叩击着来自世界二十个国家的海外华文媒体记者的文化共鸣。

登楼:在千年檐角下聆听文明的复调

岳阳楼不仅是中国古代四大名楼之一,更是东方建筑美学的巅峰之作。自北宋滕子京重建以来,这座盔顶式纯木结构楼阁历经数十次重修,始终遵循宋代《营造法式》的“活态营造”理念。其通高19.42米的楼体,全由榫卯结构支撑,未用一钉一铆,堪称“木构建筑的活化石”。楼内匾额楹联密布,历代文人墨客的题咏在此凝结成一部立体的中华精神史。

也成为当今时代下建筑哲学的新解。

当岳阳楼鎏金盔顶穿透云层撞入眼帘时,这座悬浮在时空经纬中的文化基因库,正以三重飞檐为琴键,奏响跨越千年的复调乐章。作为港澳台及海外华文媒体“非遗行”团队的一员,记者们选择以考古学家的精密、诗人的通感与未来学家的想象来解构这座木构楼阁的永恒密码。

驻足楼前,三重檐木构建筑如同打开的时光折叠屏:宋代《营造法式》的规制在十二个翼角舒展,清代金丝楠木雕屏上的《岳阳楼记》篆刻着张照的笔墨体温,而檐下摇曳的铜铃仍回荡着盛唐工匠的斧凿余韵。当指尖抚过万字格窗棂的鱼鳞状刀痕,掌纹与历代修缮匠人的指纹在时空断层中悄然重叠——此刻的木构楼阁,恰似一部活态营造史诗,每个榫卯都是文明传承的密码。

此次行程中,我们是在阳光丽日下登上岳阳楼的,春风拂过,洞庭湖上波光荡漾。而在一年前,记者曾在一个夏日的雨夜登临岳阳楼。记得当时岳阳楼内,非遗的活化演绎正重塑文化记忆的肌理。巴陵戏传承人甩动三尺雪发,在《赶斋泼粥》的板鼓声中重现江湖儿女的泼辣风骨;古建匠人手持鲁班尺丈量柱础,完成于刨花飞舞间宋代营造智慧与现代保护理念的隔空对话,与檐角风铃共振,激荡起洞庭湖的万顷波浪。

美国《华兴报》副总编朱小林举起镜头,对准榫卯交错的梁柱:他说,“这种‘以材为纲’的营造智慧,与纽约现代建筑的模块化思维异曲同工,但东方智慧更强调与自然的共生。”

在领队一遍遍地催促之下,二十余部相机对着岳阳楼不停拍摄的相机依然舍不得离开,随即,全球社交平台瞬时绽放二十余座数字岳阳楼。这座从未改变地理坐标的古老建筑,此刻正通过非遗的量子纠缠,在文明对话的平行时空里完成永生——当传统技艺与现代科技在斗拱间共舞,当东方哲思与异域文化在檐角碰撞,岳阳楼便不再是凝固的历史标本,而成为了永远在重构的文明枢纽,持续书写着“不以物喜,不以己悲”的当代注脚。

访村:一座迷宫村,半卷家国兴替史

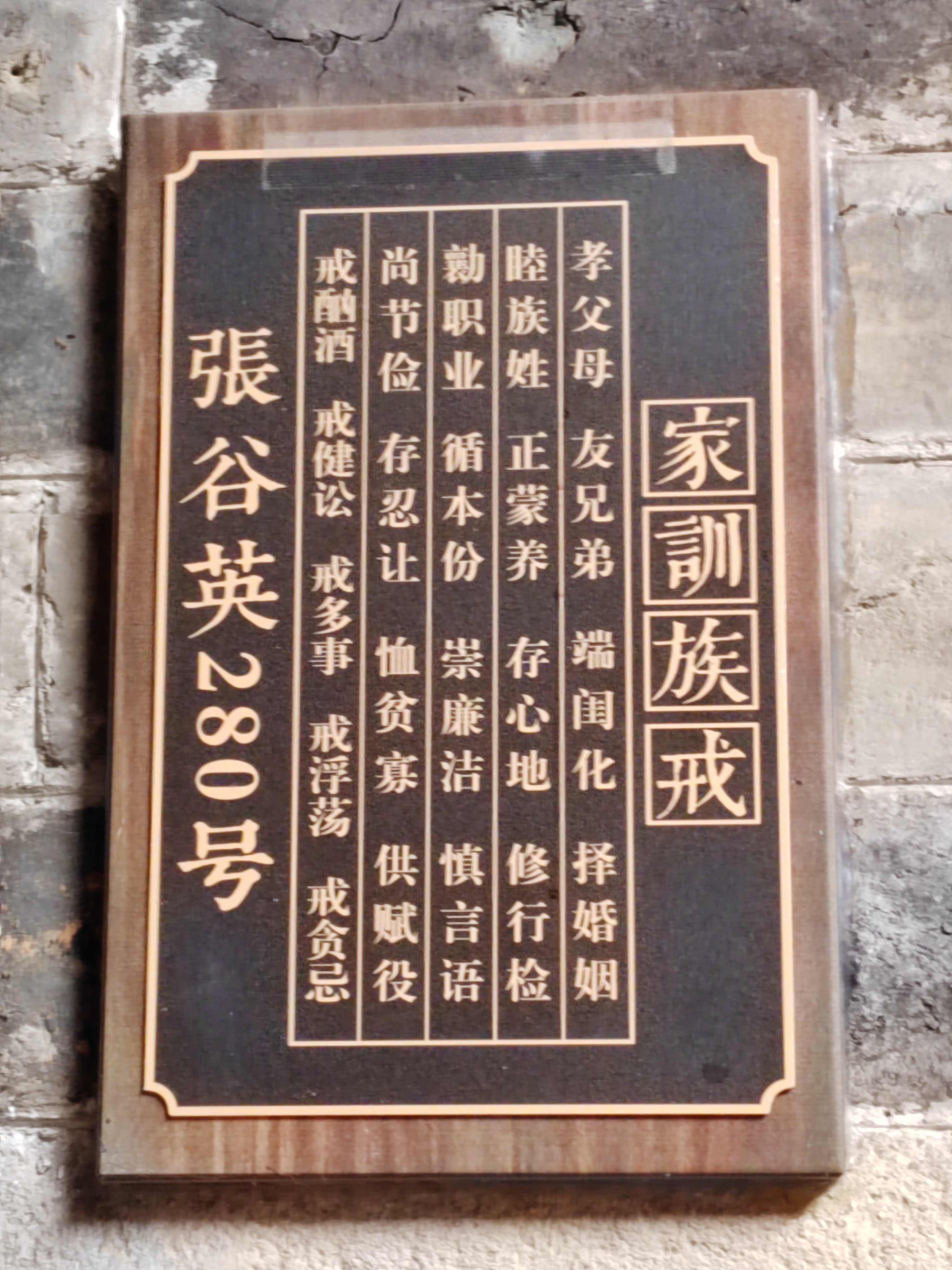

在细雨晨雾之中,“非遗行”华文媒体团驱车驶入岳阳以东的渭洞笔架山下,探访被誉为“民间故宫”的张谷英村。这座占地5万余平方米的古村落,自明初张谷英迁居于此,已延续600余年,至今仍完整保留了1732间明清建筑、62条纵横巷道和206个天井,堪称中国江南民居建筑的“活化石”,是中国传统村落活态传承的典范。张谷英村独创的“天井排水系统”以花岗岩暗渠疏导雨水,600年未现内涝。村民至今恪守“耕读继世,孝友传家”祖训,族规木匾高悬厅堂,孩童诵读《朱子家训》之声回荡在青石巷间。

踏入“当大门”后,记者们被巷道间的烟火气震撼:青石板路串联起1700余间屋舍,檐廊相接,晴不曝日,雨不湿鞋;渭溪河穿村而过,47座石桥下流水潺潺,村民在廊下晾晒着酱干与腊味。移步换境之间惊喜连连,大家频频举起手中的相机。尤其是张谷英村“丰”字形屋脊结构令人感叹,这不仅是空间规划,更是宗族伦理的物化表达,每个分支对应家族支系,层层叠叠形成一个自给自足的微型社会,体现“分而不散”的传统智慧。

《鹿见寰宇》的张春梅凝视着巷道间悬挂的族规木匾:“‘孝父母、友兄弟’的祖训,与印尼华人宗祠里的家训如出一辙。这种以建筑承载家风的方式,正是中华文明绵延的密码。”

在我们游览期间,一群美术专业的学生正散落在村中的巷道厅堂中写生,细看他们的作品,已经颇具专业画家的神韵。据陪同我们的“张家媳妇”介绍,2024年,村旅游收入突破2亿元,近800名村民返乡创业,人均年收入从3000元跃升至4万元。

寻踪:解码汨罗江畔的文化DNA

屈子文化园以汨罗江为轴,4.46平方公里的园区内汇聚了楚辞文化精髓。这里不仅是全球最大的屈原纪念地,更是非遗活化的创新试验场。园区年接待研学团队超10万人次,成为长江中游城市群的文化地标。

当我们这些来自五大洲的华文媒体人登上屈子祠的九脊歇山顶,镜头里蜿蜒的青瓦恰似一册翻开的楚辞——此刻我们正以文化基因测序师的姿态,在这片孕育了东方诗魂的土地上展开一场文明的解碼工程。

穿过刻有《天问》全文的青铜甬道时,曾记起一位新加坡同行谈到她到此参观时的发现:“这些叩问宇宙的汉字密码,与但丁《神曲》的地狱之门竟有量子纠缠。”此语道破了我们共同的文化震颤:仰视高达12米的屈子塑像,诗人峨冠博带在云卷云舒间明灭,恍若《离骚》的韵脚在天地间具象化。抚摸着香草浮雕墙上的江离与秋兰,指尖沾满两千三百年前的芬芳,忽然理解了中国文脉中“香草美人”的隐喻系统。

参观中,我们随着讲解员的讲解,化身时空嫁接师。加拿大共生传媒的副社长胡海说:“看到汨罗江畔特有的棱角分明的粽子,屈原那颗永不妥协的诗魂就霎那间具象化了。”当看到展厅里的龙舟,了解了“阴阳龙骨”技艺,美国新龙传媒集团的韦元龙诗兴即发,他惊叹道:“这哪里是造船,分明是铸造漂浮的史诗。”

汨罗江畔的暮色中,“路漫漫其修远兮”。此刻的屈子文化园不再是地理坐标,而成为了文明对话的虫洞。在暮春的江风中编织出非遗传承的当代语法——原来屈原投江时激起的涟漪,早已化作连通古今中外的文化引力波,在每个叩问苍穹的灵魂深处,激起永恒的潮汐。

法中网副总编文化洲感叹道:“这种跨媒介叙事,让楚辞不再是文字符号,而是可穿越的文化隧道。”

观势:非遗文旅的“岳阳范式”

在张谷英村的采访中,我们抛了一个问题给到陪同我们参观的“村里人”:“村民们是否担心产业化带来过度商业化?”这位从贵州嫁到此地的“张家媳妇”引用了岳阳市文旅局局长一句话来回应:“活态传承需要克制,就像中医讲究‘君臣佐使’的平衡。”

采访中我们了解到,岳阳的非遗保护开创了“克制式传承”新模式:张谷英村油豆腐工坊每日限量生产,屈子文化园龙舟作坊仅收三名学徒。这种“活态保鲜”策略既维系技艺本真,又催生了年超30亿元的非遗衍生品市场。“江湖非遗市集”通过扫码跨境下单,将竹编灯罩、汨罗粽模等送至旧金山或法兰克福,订单页附匠人纪录片,让乡愁成为可携带的文化信物。

通过在岳阳短短两天的走访,海外华文媒体代表们对岳阳非遗绘制了一个较为清晰的轮廓,了解了岳阳文旅融合的创新逻辑。今天的岳阳,正通过“限量传承+科技赋能”模式,使非遗产业年均增长率达35%,海外订单占比27%,实现文化价值与经济价值的双赢。 不久前,岳阳市文旅局局长披露了一组数据:通过将岳阳楼木构技艺、张谷英村古建群落、君山银针制作等15项国家级非遗植入旅游动线,2024年岳阳非遗主题游接待量同比增长210%,其中海外游客占比达27%。非遗不再是橱窗里的标本,而是能养活一方百姓的产业。“我们不做博物馆式的封存,而是让非遗成为可触摸、可体验、可带走的当代生活。” 2024年,张谷英村旅游收入突破2亿元,近800名外出务工者返乡创业。

“从岳阳楼到张谷英大屋,华人总是在建筑中寄托家族记忆。当非遗成为勾连古今的船票,江湖便不再是地理概念,而是文明的血脉流转。” 在现场做直播的美国华盛顿中文电视台副台长袁艳十分动情地对她的粉丝说。

此刻,张谷英村“太极镇宅”的图腾与屈子祠“独醒亭”的楹联遥相呼应,而岳阳楼上“南极潇湘千里月”的鎏金文字,正通过三十余家媒体人的镜头与笔触,化作连通五湖四海的文化舟楫,这座古城正在书写让世界读得懂的中国故事。

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“东盟评论社”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:。