8月23日晚,长春国际影都金色大厅灯火璀璨、乐声悠扬,第二十届中国长春电影节开幕式暨长影成立80周年交响音乐会盛大举行。

在《松花江上》的激昂旋律中,在全场观众热烈的掌声里,这场承载着“新时代・新摇篮・新力量・新征程”主题的电影盛会正式启幕。

今年很特殊。不仅是中国电影诞生120周年,也是被誉为“新中国电影摇篮”的长影成立80周年。来自天南地北的华语电影人,不约而同地回到这座起点之城。

这不仅仅是一场电影节的开场——更是一次横越八十载的光影“回家”之旅。

回家:光影游子归巢,共赴春城之约

“长影是我永远的家,我回家了!”当98岁高龄的“人民艺术家”田华登上舞台,这句饱含深情的话语瞬间点燃全场。作为中国电影发展的见证者,田华的第一部电影《白毛女》便诞生于长影,这里是她电影梦开始的地方。

开幕式现场,当田华诉说着对长影的眷恋与感恩,背景屏幕上同步播放着她当日上午重访长影、参观田华艺术馆的画面,岁月的痕迹与不变的初心交织,让在场观众无不动容,纷纷起立致敬,三分钟的讲话里,掌声与感动此起彼伏。

这场“回家”之旅,不仅属于老一辈电影人,更牵动着每一位与长春、与长影有着深厚情结的电影人。

评委会主席陈宝国与长春的缘分,要追溯到46年前。刚走出校园的他,在长春拍摄了人生首部电影《大渡河》;30年前,他再赴春城参演《咱爸咱妈》,长春人民的热情与城市的烟火气,成为他心中难以磨灭的记忆。

“这次回来特别想去长影再看一看,真是很有感情。”开幕式前的发布会上,陈宝国谈及长春的变化,言语间满是感慨,“又吃到了爱吃的地三鲜、干豆腐炒尖椒,跟回家的感觉一样好。”

电影大使刘烨、形象大使张钧甯也诉说着对长春的特殊情感。

“长影的孩子”刘烨此次重游新民大街,感慨于城市将现代元素与历史底蕴的巧妙融合;张钧甯则直言,希望以形象大使的身份,让更多人认识长春这座“电影城”,“电影是连接过去与现在的桥梁,我们要真诚记录当下,讲好每一个故事。”

从老一辈艺术家的故地重游,到中坚力量的情感回望,长春电影节早已超越了节庆本身,成为电影人寻根溯源、凝聚情感的“精神家园”,正如主题曲《我常想起你的模样》所唱,“斑斓的光影照亮不同脸庞,伴着暖阳穿越山海归航”,每一位电影人踏上长春的土地,都是一场跨越时光的归乡之旅。

专业:三十三年深耕,铸就行业标杆

自1992年创办以来,长春电影节已走过33载春秋,作为新中国第一个以城市命名的国家级电影节,它始终以专业姿态,成为华语电影发展的“观察窗”与“助推器”。本届电影节延续专业基因,从“金鹿奖”评选到多元活动设置,每一处细节都彰显着对电影事业的严谨与深耕。

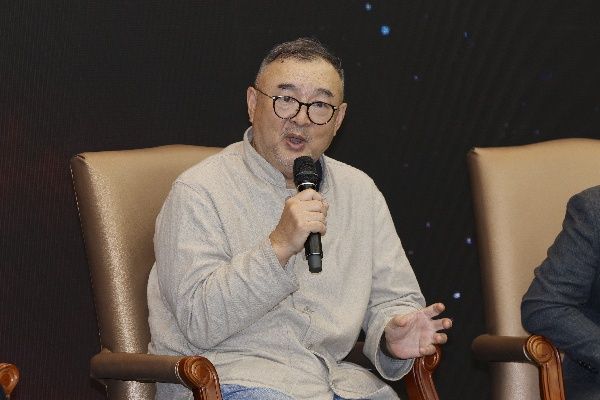

“金鹿奖”作为电影节的核心,今年阵容与评选标准备受瞩目。评委会由陈宝国领衔,闫妮、张冀、宁海强、李力持等涵盖演员、编剧、导演等领域的资深从业者组成,他们不聊场面话、只说真心话,以专业视角为评选注入深度。

陈宝国强调“电影是崇高的事业,需怀敬畏之心”,闫妮提出“演员要先被角色填满,才能打动观众”,张冀呼吁“创作者要走到人民中去”,李力持直言“电影需每分每秒都精彩”……评委们的“金句”背后,是对电影艺术的深刻理解,也为“金鹿奖”评选定下专业基调。

本届“金鹿奖”共征集150部参赛影片,93部符合参赛条件,《志愿军》《存亡之战》《南京照相馆》等优秀作品云集,设置最佳影片、最佳导演、最佳男女演员等10个奖项,其中最佳处女作奖更是对青年电影人的专属扶持。

“依据评奖办法,选出实至名归的作品,是对长春电影节传统的传承,更是评委会的责任。”陈宝国的表态,彰显了“金鹿奖”的权威性与公正性。33年来,167部优秀影片、163位电影人在“金鹿奖”的舞台上斩获殊荣,这份成绩单,正是电影节专业实力的最佳证明。

除了评奖环节,电影节还设置电影展映、电影交流、产业融合等六大板块,为电影人搭建起多元交流平台。中国电影新力量论坛聚焦青年从业者成长,长影成立80周年相关活动深挖行业历史,众多电影人围绕“华语电影发展新篇”展开深入探讨。

“长春是电影艺术的宝库,新中国电影的根在这里、气质在这里、方向在这里。”陈宝国的这句话,不仅是对长春电影历史的肯定,更是对电影节专业定位的诠释。它既是电影人交流研讨的“思想阵地”,也是推动华语电影高质量发展的“动力引擎”。

致敬:铭记光辉岁月,续写光影华章

开幕式现场,《英雄赞歌》《花儿为什么这样红》《我的祖国》等经典电影旋律响起,长影乐团的演奏瞬间将观众带回那些激情燃烧的岁月,银幕上闪过的英雄形象与熟悉的旋律交织,引发全场共鸣。这场交响音乐会,既是对长影80年光辉历程的致敬,也是对中国电影120年发展的礼赞。

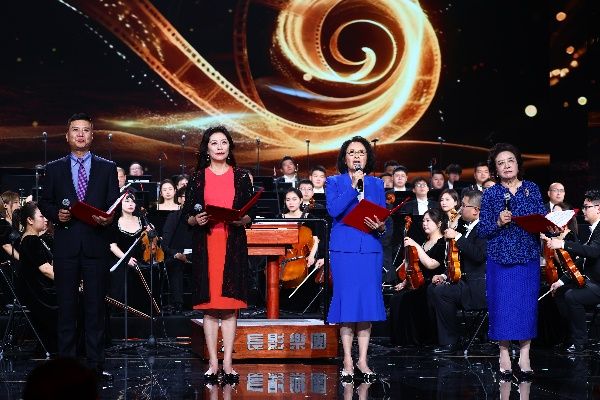

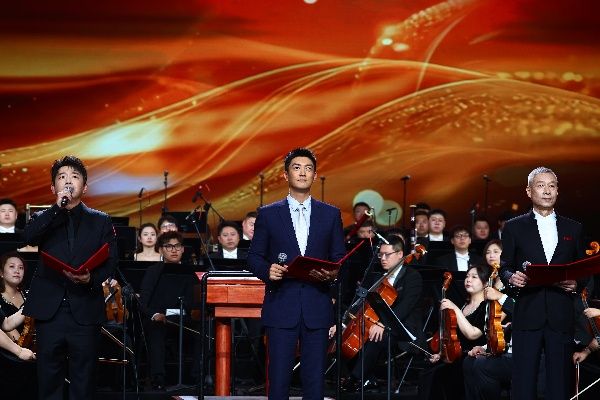

80年来,长影累计创作生产译制影片3600多部,从《白毛女》到《英雄儿女》,从《地道战》到《长津湖》,一部部经典作品滋养了一代又一代观众,许多电影插曲成为难以磨灭的时代记忆。开幕式上,肖桂云、宋晓英、岳红、刘之冰等老电影人带领观众追溯“如初之光”,讲述在长影工作的点点滴滴,分享创作心路历程。

“那最初的光亮,依然在我们心中,如初般炽热、纯净、滚烫”,刘之冰的深情诉说,道出了老电影人对这份事业的坚守与热爱。

对历史的致敬,更体现在对“专业精神”的传承上。李力持在发布会上以吴孟达为例,呼吁年轻演员敬畏职业:“达叔进摄影棚前,连对手的台词都背好,这才是敬业!”

陈宝国寄语青年电影人:“演员是靠胶片喂出来的,要多实践、怀敬畏,真诚对待角色。”

这些话语,既是对前辈专业精神的致敬,也是对行业后辈的期许。

而全场观众为田华起立致敬的瞬间,更是将“致敬”推向高潮。这不仅是对一位艺术家的尊重,更是对中国电影人坚守初心、深耕艺术的集体礼赞。

新征程:电影依然重要,但要比以前更认真

尽管面临短视频的强烈冲击,但本届长春电影节传递出一个清晰信号:电影作为深度叙事和综合艺术的地位不可替代,但从业者必须以更高标准要求自己。

李力持说得犀利:“电影收费,短视频免费,所以你必须每一分每一秒都精彩!”张冀和宁海强则强调,电影要反映社会话题、传递时代声音,必须“到人民中去”。

33年,二十届。长春电影节用它独特的“光影三重奏”,证明了自己不仅是中国电影人的精神家园,更是华语电影高质量发展的见证者与推动者。

夜色中的长春,华光璀璨;金色大厅内,光影未央。第二十届中国长春电影节的开幕,是一场回家的团聚,是一次专业的碰撞,更是一场深情的致敬。

未来几天,电影评奖、展映、交流等活动将陆续展开,华语电影人将在长春这片沃土上,共话发展、共谱新篇。站在电影诞生双甲子纪念、长影成立80周年的历史节点上,长春电影节正以全新姿态,引领华语电影向着更高质量的未来,踏上新的征程。

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“东盟评论社”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:。