▲陶釜,仰韶中期,运城市夏县西阴村遗址出土。口径15.5厘米、肩径26.4厘米、高7.6厘米,灰陶。方唇,敛口,折肩略耸,圜底,肩部有数周弦纹。

作为中国学者第一次独立主持的田野考古,山西夏县西阴村遗址,不仅仅是空间层面的地理坐标,更是新时代文博考古工作者的精神灯塔,也成为更多人在“希望的田野上”探寻未知、揭示本源,不断迈向“诗和远方”的文化图腾。

西阴文化距今约6000年至5200年,发源于晋陕豫交界处,是黄河流域东西方文化交流的产物,作为中国文明的滥觞,无疑是史前满天星斗的漫漫长夜里最耀眼的一颗启明星。

▲红陶瓮,仰韶中期,运城市夏县西阴村采集。口径19.8厘米、底径15厘米、高26.2厘米,红陶。厚圆唇,敛口,鼓肩,收腹,素面,磨光。西阴村遗址发现的陶瓮以灰陶为主,红陶、红褐陶偶见。

它形成之后,以花卉纹彩陶为传播媒介,掀起了中国史前第一次壮阔的文化浪潮,以晋南、豫西和关中平原地区为根据地进行了一次大规模的文化扩张,几乎辐射到了大半个中国;直接导致了距今5200年的西阴时代晚期,以辽河流域为中心的红山文化的空前繁荣,人类东方升起了中国古代文明的第一缕曙光。

▲陶瓮,仰韶中期,运城市夏县西阴遗址出土。口径22.4厘米、肩径36厘米,残高29.8厘米,灰陶。厚圆唇,敛口,鼓肩,收腹,素面,磨光。

中西合作发掘西阴

1926年2月5日到3月26日,从西方留学回来的李济、袁复礼依据古史记载在山西南部汾河流域进行考古调查,3月24日发现了西阴村遗址,之后清华大学与美国弗利尔艺术陈列馆合作决定发掘西阴村遗址。1926年10月15日,当李济、袁复礼再次踏入西阴村遗址,定好基点、布方,接着挖起第一锹土的时候,这短暂的片刻成为历史的永恒。西阴,是为增进知识的考古,筚路蓝缕,恩泽后学,百载伟绩,由此奠基……

▲冠耳盆,仰韶中期,运城市夏县西阴村遗址出土。口径40.4厘米、底径25.2厘米、高22.4厘米,灰陶。敞口,尖圆唇,腹较深,上腹部有对称鸡冠耳。

彩陶蚕茧成就西阴

西阴所在的晋陕盆地带是全国十大盆地之一,这里自然环境优越,水源充足,是理想的定居之地。公元前4000年东亚季风南撤,黄河流域发生显著气候变化,更加适宜多种农作物栽培;农业生产工具的进步、蚕桑业的兴起以及花卉纹彩陶的传播,为史前人口增长和文化交流互鉴提供了物质基础。西阴先民们在环壕村落里生活,烧荒种植收获,采集捕鱼狩猎,日出而作,日落而息,迎接即将开启文明之门的时刻……

▲彩陶盆,仰韶早期,运城市芮城县东庄村采集,口径37.2厘米、高17厘米。

文明曙光源发西阴

西阴文化时期,在东到大海、西达甘青、南至长江、北抵阴山的广袤区域,西阴文化与周边同期文化不断碰撞、融合,在中华大地上形成了以晋陕豫交界区为中心的“重瓣花朵”式早期中国文化格局。苏秉琦先生曾用“华山玫瑰燕山龙”的诗句来描绘西阴时代的重要文化现象。西阴作为文化融合的时代,兼容并蓄,激昂江河,千年文明,由此而生……

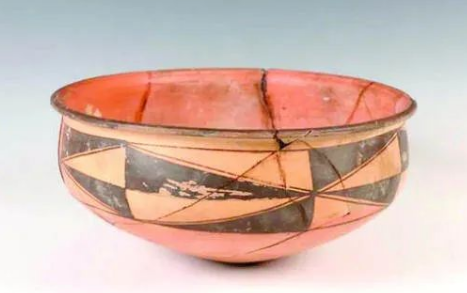

▲彩陶盆,仰韶中期,运城市夏县西阴村遗址出土。口径35厘米,腹径33厘米、底径14厘米、高15.3厘米,红陶,口沿饰由弧边三角和弧线构成的勾叶纹间以圆点纹。

▲石雕蚕蛹,仰韶早期。运城市夏县师村遗址出土,长约3厘米,宽约1.3厘米,吉林大学考古学院发掘。

▲1926年西阴村发掘现场(资料图)

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“东盟评论社”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:。